山林の維持費-造林・育林費用とは-

山林を購入・保有し、立木を育成したり、自伐型林業を始める場合、避けて通れないのが「造林・育林」の費用です。

造林は“苗木を植えること”を指し、育林は“植えた苗木や既存の立木を成長させるための作業全般”を指します。

森林を長期的に健全な状態に保ちつつ、木材としての価値を高めるためには、植林後のメンテナンスが不可欠です。

一方で、これらの作業には当然コストと手間がかかります。

今回の記事では、造林・育林の費用について網羅的に見ていきたいと思います。

1. 造林のプロセスと費用の目安

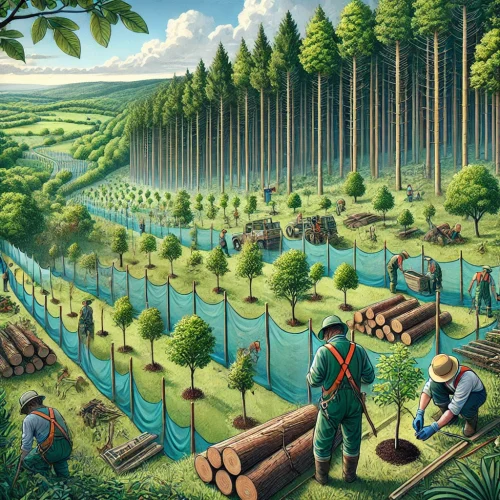

造林費用は大きく「苗木代」「植栽作業費」「防獣対策費」に分けられます。条件によってはさらに地拵え(じごしらえ)=作業道の整備や伐根などの費用も加わります。

苗木の選定・購入費

スギ、ヒノキ、カラマツなど、地域や気候・目的に合わせて植える樹種が異なります。

苗木の価格は1本あたり100円程度から数百円程度まで幅がありますが、植栽する本数が多いほど合計額も大きくなります。

植栽作業費

専門業者や森林組合に依頼する場合、1haあたり数万~十数万円以上かかることが一般的です。地形が急峻(きゅうしゅん)であったり、アクセスが悪い山林ほど費用が嵩む傾向があります。防獣対策費(シカ・イノシシ・カモシカなど)

植林後の最初の数年は動物による食害を防ぐため、ネットや柵の設置が必要です。ネットフェンスの設置費用は長さや地形に左右されますが、概ね数十万円〜100万円以上かかることもあります。地拵え(じごしらえ)費用

伐採した残材の処理や、苗木を植えやすくするための準備作業です。山林の状況次第で大幅に変動し、既に整備されている場合はほとんどかからない場合もあります。

2. 育林のプロセスと費用の内訳

植栽後から木材として販売できるようになるまでには数十年単位のスパンが必要です。その間、山林を健全に維持し、立木を商品価値の高い状態に仕上げるために、以下のような作業が行われます。

下刈り(したがり)

苗木の成長を妨げる雑草や下草を刈る作業です。植林後の数年間は特に頻度が高く、1年に1~2回程度行う場合もあります。費用の目安は1haあたり数万円~十万円程度。雑草の生い茂り具合や地形によって変動します。枝打ち(えだうち)

木材の節を減らし、品質を高めるため、ある程度成長した立木の下枝を切り落とす作業です。枝打ちする高さや本数によって費用が変わり、1haあたり数万円~十数万円かかるケースもあります。間伐(かんばつ)

過密状態を防ぎ、立木1本あたりの成長を促すため、不要な木を選択的に伐り倒します。細い立木でも伐倒・搬出には人手や重機を要するため、費用は1haあたり十数万円~数十万円ほどになる場合も。間伐材を売却できることもありますが、搬出コストが売却益を上回ることも珍しくありません。施肥・病害虫対策

必要に応じて肥料を施したり、害虫の発生に備える薬剤散布を行うことがあります。病害虫が多発した場合は一時的に費用が跳ね上がることがあるため、早期発見と予防策が重要です。

3. 森林組合へ依頼するメリット・デメリット

山林の造林・育林作業は、自力で行うことも可能ですが、森林組合や林業事業体に委託するのが一般的です。

メリット

・豊富な知見と技術による高品質な施工が受けられる

・国や自治体の補助金・助成金に関する情報を得やすい

・山林管理の相談窓口として長期的にサポートを受けられる

デメリット

・組合員としての出資金や年間費用が発生する

・施工費用が比較的高くなるケースもある(ただし補助金を活用できる場合は相殺されやすい)

・森林組合に依頼しない自由度の高い方法(自伐型林業など)と比べると、作業工程に一定のルールがある

森林組合に加入する場合、組合員として出資金を支払い、かつ面積に応じた年間費用を負担します。しかし退会時には出資金が返還される仕組みが一般的です。また、組合に加入していると補助金情報をいち早く得られたり、補助金の申請サポートを受けられる利点も見逃せません。

4. 補助制度の活用

林業関連の作業には、国や都道府県、自治体が行っている補助・助成制度があります。造林・育林費用の一部を支援するものや、間伐材の搬出費用の補助など、多岐にわたります。

代表的な補助金や助成金の例として、以下があります。

- 森林整備加速化・林業再生事業

- 森林環境譲与税を活用した市町村の独自支援制度

- 都道府県が行う造林・間伐等の助成金

いずれも、地域や時期によって制度内容や申請条件、補助率が異なるため、まずは森林組合や自治体の担当窓口に相談するのが確実です。

5. 長期的な視点と経営計画の重要性

造林・育林費用は、山林経営を考える上で最も重要な投資のひとつです。一方で、育成した立木を伐採・出荷して売上を得るには数十年かかります。

そのため、長期的な視点と計画が不可欠です。以下のポイントを踏まえて経営計画を立てましょう。

キャッシュフローの確保造林や育林の初期コストは大きいため、自己資金だけで足りない場合は金融機関による林業向け融資や各種補助金を検討します。

収穫時期の見通し

伐採可能な直径や高さまで成長するのに必要な年数を見積もり、市場価格の動向や需要を考慮して計画的に出荷することが重要です。複合経営や副収入の活用

キノコ栽培や山菜採取、狩猟ツアーなどの体験型ビジネスなどで補完的な収入を得る事例も増えています。森林レクリエーション需要を意識して経営多角化を図るのも一つの方法です。

まとめ

造林・育林は山林経営の基盤

造林・育林なくして、健全な森林管理や木材生産は成り立ちません。費用面だけでなく、将来的に高い付加価値を生むための投資と考えられます。

植栽~成木になるまでの維持管理こそが最重要

植林後の下刈り・枝打ち・間伐・防獣対策などのメンテナンスで、生育の良い森林をつくり、木材の商品価値を高めます。

森林組合や専門業者との連携を検討

組合員になることで補助金・助成金の情報を得やすくなり、将来の収益にも大きく関わります。一方、自伐型林業などの選択肢もあるため、地域の事情や自身の目指す経営スタイルに合わせた方法を選ぶことが大切です。

補助制度を賢く活用し、長期的な計画を

国や自治体には多様な支援制度があるため、こまめに情報を集めましょう。長期的な収益獲得を念頭に、安定した森づくりと経営プランを並行して考えることが成功への近道です。

造林・育林の費用は、山林経営を維持するために重要な投資となります。木の成長は時間がかかるため、林業経営では収益化のスパンも長期化します。そのぶん補助金の活用や専門家との連携、複合経営などを巧みに取り入れることで、リスクを軽減しながら魅力的な森づくりが可能となるでしょう。